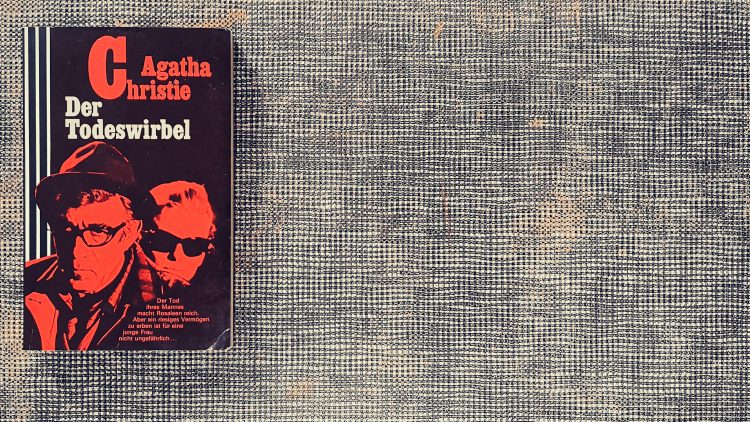

Unter den Romanen um Hercule Poirot befinden sich Klassiker, die auch der Nicht-Fan mühelos der Queen of Crime zuordnen kann. Mord im Orient-Express beispielsweise oder Tod auf dem Nil. Daneben bewehren sich etliche Titel, die zumindest Freunden und Freundinnen von Agatha Christie vertraut sein dürften: Alibi, Der Wachsblumenstrauß oder Die Katze im Taubenschlag. Und zu guter Letzt gibt es noch jene Titel, die als Füllmasse zwischen den Klassikern und den All-time Favorites gelten könnten. Hier wären Morphium oder Das Haus an der Düne zu nennen; zweifellos spannende Romane, nur würde man sie auf einer Liste mit Poirots bekanntesten Abenteuern wohl kaum zuoberst platzieren. Der Todeswirbel, erstmalig 1948 unter dem Titel Taken at the flood erschienen, gehört für mich in diese Kategorie.

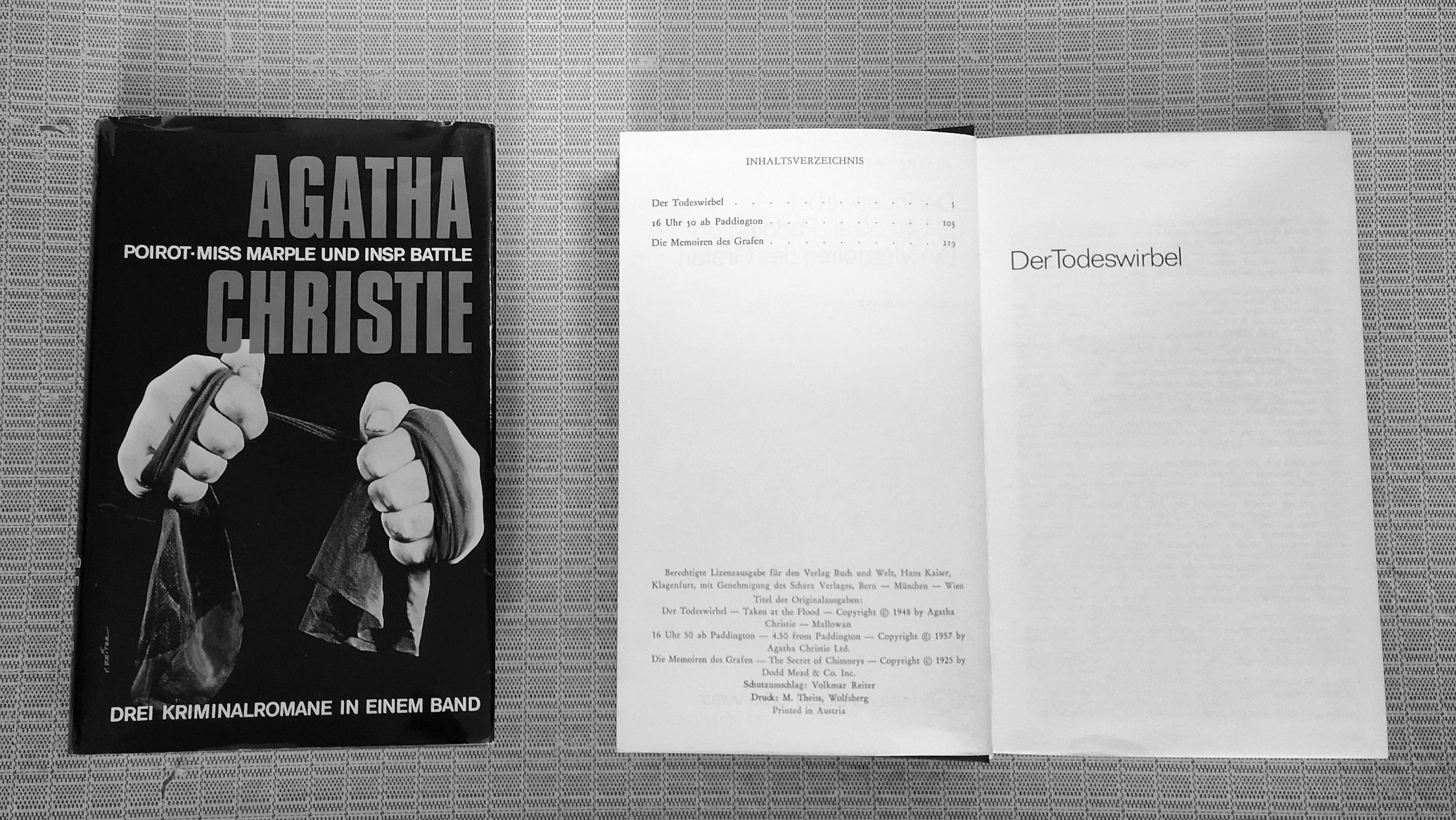

Ich las Der Todeswirbel relativ früh in meinem Leben, denn der Roman ist Teil eines Sammelbandes, dem auch der Miss Marple Klassiker 16 Uhr 50 ab Paddington angehört. Die Assoziation mit der B-Seite einer Hitsingle drängt sich hier förmlich auf. In meiner Ausgabe sind die Dialoge teilweise ohne Absatz aneinandergereiht, während die Schriftgröße so winzig ist, dass der Umfang eines zweihundert Seiten Romans auf unter hundert Seiten schrumpfte. Das alles schürte in mir die Annahme, das Buch – trotz meines langsamen Lesetempos – an einem Wochenende durchlesen zu können. Ein klarer Fehlschluss.

Doch die erstmalige Lektüre hinterließ keinen bleibenden Eindruck bei mir; ich brauchte sogar zwei Anläufe, bis ich den Roman bewältigt hatte. Als ich mich Jahre später für Agatha Christies Oeuvre aus der Nachkriegszeit zu interessieren begann, griff ich erneut nach dem Buch. Und ich wurde nicht enttäuscht. Denn neben der Miss Marple Episode Ein Mord wird angekündigt hält Der Todeswirbel die Atmosphäre von 1946 bis 1950 wohl am Einprägsamsten fest. Der Krieg und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft ist allgegenwärtig, ohne dass tiefsinnige Reflektionen bemüht werden. Nach dem Siegestaumel scheinen die Menschen von der trüben Wirklichkeit ernüchtert, ja resigniert, und allzu leicht lassen sich die Figuren aufgrund ihrer Kälte zu unsympathischen Charakteren abstempeln. Ich selbst kann mich von dieser Betrachtungsweise nicht freisprechen. Leider wohlgemerkt. Auch wenn mir keine der Figuren sympathisch war, würde ich dennoch niemanden als ausschließlich unsympathisch bezeichnen. Die Charaktere treiben mit ihrem Gepäck durch die Romanhandlung, gleichermaßen krisengebeutelt, fatalistisch und unaufhaltsam. Gemessen an Agatha Christies üblicher Schreibe ächzt so mancher Dialog vor Zynismus, dem – und das macht den Roman so finster – nichts entgegengesetzt wird. An einer Stelle entspinnt sich zwischen Poirot und einer alte Dame folgendes Gespräch:

„Meiner Meinung sollten sie alle zurückgehen.“

„Zurückgehen? Wohin?“, erkundigte sich Poirot verständnislos.

„Dorthin, woher sie gekommen sind.“ Und mit gedämpfter Stimme und verächtlich heruntergezogenen Mundwinkeln fügte sie hinzu: „Ausländer!“

Hercule Poirot bewahrt natürlich seine Höflichkeit. Er vermeidet jede Diskussion, worauf sich ein feindlich anmutendes Schweigen einstellt. Immerhin, seine Zurückhaltung soll nicht umsonst gewesen sein: Nachdem sich die Dame über die moderne Frau und das Tragen von Hosen echauffiert hat, erhält der Meisterdetektiv einen wichtigen Hinweis. Am Ende zahlt sich das Gespräch für ihn aus, dennoch bleibt ein schaler Beigeschmack zurück. In der britischen Gesellschaft ist etwas aus den Fugen geraten – ein Gefühl, das sich durch den ganzen Roman zieht.

Eine Figur, die besonders mein Interesse erregte, heißt Rosaleen Cloade. Die ehemalige Theaterschauspielerin war einst mit einem Mann namens Robert Underhay verheiratet, ein Beamter in Kapstadt, der wenig später im Urwald einem Fieber erlag. Daraufhin lernt die junge Witwe Gordon Cloade kennen. Der verstirbt ebenfalls – 1944 in London bei einem Luftangriff. Gordon Cloade hinterließ Rosaleen ein feines Erbe, und wie uns viele Romane Agatha Christies lehren, führt ein Erbe zwangsläufig zu Streitigkeiten, schlimmstenfalls zu Heimtücke und Mord. Was den Familien Leid bringt, wird zum großen Vergnügen für Leser und Leserinnen. Als plötzlich Rosaleens verstorbener Gatte No. 1 auftaucht und die Erbfolge sich zu verschieben droht, befinden wir uns längst in vertrauten Gefilden. Hercule Poirot erscheint zwar im Prolog, beglückt uns danach aber erst wieder im letzten Drittel mit seinen kleinen grauen Zellen. Auch das mag dazu geführt haben, dass dieser Roman zwischen all den anderen Poirot-Abenteuern untergeht.

Wie schon erwähnt, beeindruckte mich die Figur der Rosaleen Cloade. Über die Frau wird mehr gesprochen, als dass sie körperlich in Erscheinung tritt. So zeichnen vorranig die Kommentare der anderen Figuren ihr Portrait. Gleich im ersten Kapitel tauschen sich zwei Angehörige der Familie Cloade über Rosaleen aus:

„Sie wird sehr hübsch sein …“

„Ehrlich gesagt, finde ich ihr Gesicht eher ausdruckslos. Ein bisschen dümmlich.“

„Du bist eben kein Mann, Mama.“

„Man muss natürlich in Erwägung ziehen, dass das arme Ding einen Bombenangriff hinter sich hat … zeitweise wirkt sie wie geistig zurückgeblieben …“

Schließlich schwenkt das Gespräch auf den wahrhaftigen Skandal:

„Und dann kommt hinzu – aber das ist mir schrecklich peinlich, das aussprechen zu müssen -, dass sie keine Dame ist.“

Keine Dame! Siebzig Jahre später bietet ein solcher Dialog eine gewisse Komik. Wie es sich hingegen 1948 verhielt, kann ich dank Downton Abbey wenigstens erahnen. Zwei Kapitel später will Rosaleens Bruder David von einem Familienmitglied wissen, was es über seine Schwester denkt.

„Sie ist sehr hübsch.“

„Und abgesehen davon?“

„Sie scheint sich nicht wohl in ihrer Haut zu fühlen.“

„Stimmt“, gab David zu. „Sie ist hübsch, aber nicht sehr gescheit … Soll ich Ihnen ein bisschen von Rosaleen erzählen?“

Solcherart Abwertungen finden sich zuhauf in dem Roman. Einmal denkt eine Familienangehörige in Bezug auf Rosaleen: „Du blödes Ding! Musst du mich anstarren, als ob du keine Ahnung hast?“

Erst als einige Mitglieder der Familie Cloades Geld von der Erbin erbitten, wandelt sich deren Einstellung. Zumindest vordergründig. Die Schrift auf einen vor ihr ausgefüllten Scheck wird als kindisch beschrieben; den Bittstellern scheint sie gar ein leichtes Opfer zu sein. Naiv und manipulierbar. Ganz im Kontrast zu ihrem Bruder, der mit seiner sarkastischen Art nicht müde wird, Rosaleen niederzumachen. Ihr Bemühen, ein Schreiben richtig zu verstehen, quittiert er mit den Worten:

„Du kannst doch lesen, oder hast du’s verlernt?“

Überhaupt offenbart sich Rosaleen Abhängigkeit von ihrem Bruder in jedem ihrer fiebrigen Gespräche. Auf seine Schroffheit lässt er in der Regel Trost und Zuspruch folgen, was sie noch stärker an ihn bindet und ihr gleichfalls die Farbe raubt. Rosaleens Erscheinung bleibt blass und kaum fassbar; am Ende gipfelt ihr Verhalten in der Selbstaufgabe. „Aber ich bin so dumm, David“, sagt sie über sich selbst.

Und ihr Bruder antwortet:

„Du bist nicht dumm, Rosaleen …“

Abwertung und Zuspruch als ein perfides Wechselspiel von Nähe und Distanz. David versteht sein Handwerk.

Während unentwegt Rosaleens Einfalt hervorgehoben wurde, wuchs in mir der Wunsch, die Zuschreibung würde sich ins Gegenteil verkehren. Ich sehnte den meisterhaften Twist herbei, für den die Königin des Kriminalromans berüchtigt ist. Meine Hoffnung: Rosaleen würde sich als eiskalter Engel entpuppen – ja, als der tödliche Wirbel, der der deutschen Ausgabe den Titel verleiht …

Ende Part 1